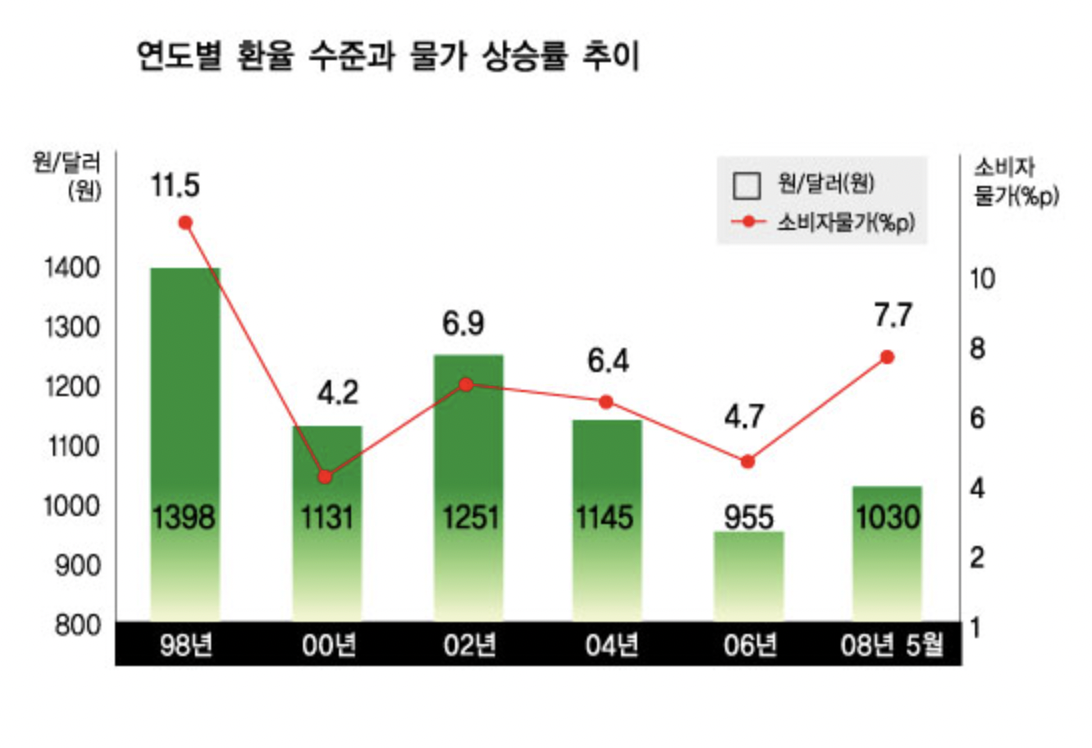

환율이 오르면 물가도 오르는 경향이 있다.

원-달러 환율이 1달러당 900원에서 1,000원으로 오른다고 가정하자. 예전에 1달러 상당의 수입품을 사면 900원을 줬는데 지금은 1000원을 줘야 한다. 달러에 대한 원화의 환율이 오르면 원화의 가격은 하락한다. 그것은 곧 하나의 낮은 가격이 될 것이고 가격은 상승할 것입니다.

원가가 하락하면 수입업체가 달러 표시 상품(달러로 가격이 책정된 상품)을 수입해 대금을 지불하는 데 전보다 원가가 더 든다. 원유, 설탕, 밀가루 등의 원료로 완제품을 생산하는 제조업체도 마찬가지입니다. 원화가치가 떨어지면 달러화 상품을 사려면 이전보다 더 많은 원화가 필요해 원가 부담이 가중된다.

원화 환율이 하락해도 수입업체와 제조업체는 어떻게 이익 수준을 유지할 수 있습니까?

단기적으로는 원자재 가격 하락으로 인한 생산·유통비 증가분을 제품이나 원자재 판매가격에 전가할 수밖에 없다. 그러면 제품 가격이 올라갑니다. 이처럼 원화의 시세가 하락하면 상품의 가격은 점차 오르고, 다른 상품의 가격도 그에 따른다. 나중에 시장의 판매 가격 상승이 화산으로 분출하면 가격이 상승합니다.

One Low로 인한 판매 가격 상승과 수입품 가격 상승의 영향은 완제품과 원자재 모두에 영향을 미칩니다. 특히 완제품 수출을 원재료 및 부품 수입에 크게 의존하고 있는 우리나라의 경우 수입가격 상승은 곧 가격 상승으로 이어진다.

물가가 오르면 사람들은 한 발 물러설 수밖에 없다. 기업들은 점점 경력사원 중심의 임금인상을 요구하고 있고, 제대로 일할 경력사원을 찾기 위해 임금을 올려야 하기 때문에 인건비 부담이 커진다. 그 결과 생산 원가가 상승하고 기업은 생산 원가 상승분을 제품 가격 상승에 전가하여 인플레이션을 더욱 부채질합니다. 물가가 오르면 사람들의 경제생활은 범위를 잃게 된다.

‘원로우’가 수입품 가격을 올리면 수입품을 줄여도 괜찮을까?

사치품이니 소비를 줄이면 됩니다. 그러나 원유 등 주식의 수입은 비싸다고 막을 수 없다. 한국은 원유를 전량 수입해 생산과 소비에 광범위하게 사용하기 때문이다.

원유는 석유 생산국에서 수입되어 휘발유, 나프타, 등유, 중유, 아스팔트, 윤활유, LPG 등의 제품으로 가공되어 산업과 생활에 사용됩니다. 우리나라에서 이것으로 돈을 버는 회사는 연간 원유 수입에 수십억 달러를 지불하는 석유 회사입니다. 매일 수천만 달러의 공과금이 필요하고 환율이 1달러당 1원만 오르더라도 어음 지출은 수천만 원씩 늘어난다. 따라서 ‘원래 바닥’ 시점의 저유가 상승은 불가피하다. 정제유 가격이 오르면 휘발유를 비롯한 각종 석유제품의 판매가격이 오른다. 석유 제품은 산업과 생활에서 널리 사용되기 때문에 가격을 상승시킬 가능성이 높습니다.

원화가 약하면 수출이 유리해져서 수출이 수입을 늘리고, 이는 다시 수입품의 판매 가격을 높이고 인플레이션 추세를 부채질한다. ‘저원화’로 수출이 유리해지면 수출기업은 이윤을 늘리기 위해 생산량을 늘리는 경향이 있다. 이 경우 생산에 필요한 원자재, 부품, 자재 등의 중간재는 더 비싸진다.

가격이 오르더라도 수출 대국은 수출을 늘려 더 많은 돈을 벌 수 있습니다. 반면 수출과 관련이 없는 기업이나 주로 내수시장과 관련된 중소기업이나 자영업자들은 내수가격 상승으로 인한 산업적 손실이 상대적으로 크다.